お知らせ & コラム NEWS / COLUMN

耳管開放症に対する当院の施術

当院の施術方針

耳管開放症は、耳と鼻の奥をつなぐ「耳管」が、本来閉じているべき時に開きっぱなしになることで起こる不快な症状です。当院では、この耳管開放症に対し、鍼灸治療を通じて身体全体のバランスを整え、症状の改善を目指します。

耳管開放症の症状は、自律神経の乱れと深く関わっていることが少なくありません。そのため、当院の施術では、まず自律神経の調整に重点を置きます。ストレスや疲労は自律神経のバランスを崩し、耳管周囲の筋肉の緊張や、粘膜の浮腫(むくみ)を引き起こすことがあります。

鍼灸は、副交感神経を優位にすることで心身のリラックスを促し、自律神経のバランスを整える手助けをします。

また、耳管開放症は耳管周囲の血行促進も重要なポイントです。

血行が悪くなると、耳管周辺の組織に必要な酸素や栄養が届きにくくなり、症状が悪化する可能性があります。

当院では、特定のツボへの刺激や、患部周辺へのアプローチにより、滞った血流を改善し、組織の正常な働きを促します。

炎症が関与しているケースに対しては、身体の持つ炎症を抑える力を引き出すことを目指します。

耳管の粘膜に軽度の炎症が生じている場合、鍼灸治療を通じて炎症反応の鎮静を促し、症状の緩和に寄与します。

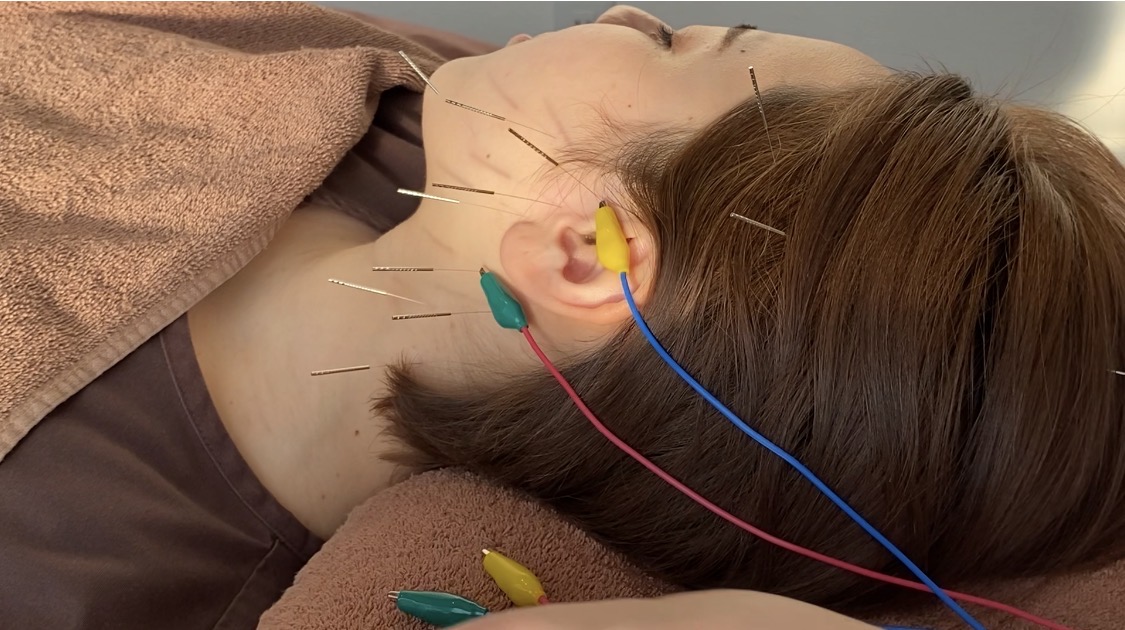

施術では、鍼通電を取り入れることがあります。微弱な電流を流すことで、より深く、広範囲にわたる刺激を与え、神経や筋肉の働きを活性化させます。

特に、耳管と関連の深い首、肩、背中、顎周りの筋肉の緊張を緩和し、耳管周辺の環境を整えることを目指します。これにより、耳管の開閉機能の改善を促します。

これらの施術を通じて、患者さん自身の自然治癒力を最大限に引き出すことを目指します。

耳管開放症は、その症状からQOL(生活の質)を著しく低下させる可能性があります。当院では、患者さんの状態に合わせた丁寧な施術を心がけ、根本的な改善をサポートします。

耳管開放症の東洋医学的な考え

東洋医学において、耳管開放症は単に耳の局所的な問題としてではなく、身体全体の「気」「血」「水」のバランスの乱れとして捉えます。

その原因や証(しょう)立ては多岐にわたりますが、主に以下の要素が関連しているとされます。

東洋医学的な原因(病因)

- 気虚(ききょ): 身体のエネルギーである「気」が不足している状態です。特に、身体を上向きに保つ働きを持つ「清陽の気」が不足すると、耳管がうまく閉じなくなり、症状が現れやすくなると考えられます。疲労感やだるさを伴うことが多いです。

- 血虚(けっきょ): 身体の栄養物質である「血」が不足している状態です。血が不足すると、耳管周辺の組織が十分に潤わず、乾燥したり、機能が低下したりすることがあります。顔色が悪く、めまいや立ちくらみを伴うことがあります。

- 肝鬱気滞(かんうつきたい): ストレスや感情の抑圧により、「肝」の働きが滞り、「気」の流れが滞った状態です。気の滞りは、耳管周囲の筋肉の緊張や、神経機能の乱れを引き起こすと考えられます。イライラや胸のつかえなどを伴うことがあります。

- 脾虚湿盛(ひきょしっせい): 消化吸収を司る「脾」の機能が低下し、体内に余分な水分(湿)が溜まった状態です。湿が耳管周囲に停滞することで、むくみや閉塞感を引き起こすことがあります。身体が重い、食欲不振などを伴うことがあります。

- 腎虚(じんきょ): 生命力の源である「腎」の働きが低下した状態です。腎は耳の機能と深く関連しており、腎の衰えは耳の不調を引き起こすと考えられます。加齢や過労などで現れやすく、耳鳴りや難聴を伴うこともあります。

使用するツボ

耳管開放症の鍼灸治療では、これらの証立てに基づいて、症状の改善と体質改善を図るためのツボを選びます。代表的なツボとしては以下のようなものがあります。

- 聴宮(ちょうきゅう)、耳門(じもん)、和髎(わりょう):耳の周囲にあり、耳管周辺の血行促進や気の流れを改善する目的で使用されます。

- 翳風(えいふう):耳の後ろにあり、耳の諸症状の緩和に効果的とされます。

- 百会(ひゃくえ):頭頂部にあるツボで、全身の気を引き上げる効果があり、清陽の気の不足による耳管開放症に用いられます。

- 足三里(あしさんり):膝下にあるツボで、消化器系の働きを整え、全身の気力を高めます。気虚の改善に効果的です。

- 三陰交(さんいんこう):内くるぶしの上にあるツボで、血の巡りを整え、婦人科系の疾患や水分代謝を改善します。血虚や脾虚湿盛に用いられます。

- 太衝(たいしょう):足の甲にあるツボで、ストレスを鎮め、肝の機能を整える効果があります。肝鬱気滞の改善に役立ちます。

- 関元(かんげん)、気海(きかい):お腹にあるツボで、全身の気を補い、特に下半身の冷えや内臓の機能を高めます。

これらのツボを組み合わせ、患者さんの体質や症状に合わせた治療を行います。

耳管開放症の鍼灸施術症例

【症例】30代女性、耳管開放症(両耳)

デスクワーク中に頻繁に自分の声が響く、呼吸音が聞こえる、耳が詰まったような感覚がするといった症状で来院。特に疲労が溜まると症状悪化。

耳鼻咽喉科では耳管開放症と診断され、点鼻薬や漢方薬を処方されたが、症状が改善しないため、鍼灸治療を希望。

初診時の問診では、普段から冷え性で、便秘気味、また生理不順もあるとのこと。

東洋医学的な診断では、全体的な「気血両虚」に加え、「肝気鬱結(かんきうっけつ)」により自律神経が乱れている状態と判断。

施術内容: 全身の気を補い、血流を改善し、自律神経のバランスを整えることを目的に施術を行なった。

- 局所治療: 聴宮、耳門、翳風といった耳周りのツボに鍼を刺入し、耳管周辺の筋肉の緊張緩和と血行促進を図り、微弱な鍼通電も併用し、耳管の開閉機能の調整を促すよう施術を行った。

- 全身治療: 百会(気の引き上げ)、足三里(全身の気力増強)、三陰交(血の滋養、婦人科系の調整)、太衝(ストレス緩和、肝の調整)など、全身のバランスを整え、特に冷え性に対してはお腹の関元、気海にもアプローチし、温熱刺激(温灸)を併用。

経過: 週1回のペースで施術を続け、3回目の施術後から、自分の声が響く症状が軽減し始め、日常生活での不快感が減ってきたとのこと。

5回目の施術後には、呼吸音が聞こえる症状もほとんど気にならなくなり、耳の詰まった感覚も軽くなった。

その後も数回施術を継続し、最終的には症状がほぼ消失し、再発も少なく安定した状態を維持できるようになったため、メンテナンスとして定期的に施術を続けている。

耳管開放症とは?

耳管開放症は、通常は閉じている耳管が、開いたままになってしまうことで引き起こされる病気です。耳管とは、中耳と鼻の奥(上咽頭)をつなぐ管で、通常は嚥下(飲み込み)やあくびの時だけ開いて、中耳の気圧を調整する働きをしています。この耳管が開きっぱなしになると、様々な不快な症状が現れます。

一般的な医学的症状

- 自声強聴(じせいきょうちょう): 自分の声や呼吸音が、耳の中で異常に大きく響いて聞こえる症状です。患者さんが最も訴えることの多い症状の一つです。

- 耳閉感(じへいかん): 耳に水が入ったような、あるいは耳が詰まったような感覚です。

- 呼吸音聴取(こきゅうおんちょうしゅ): 自分の呼吸音が「ヒューヒュー」といった風の音のように聞こえます。

- 自分の鼻息が聞こえる: 鼻から息を吸ったり吐いたりする音が耳の中で聞こえることがあります。

- 体位変換による症状の変化: 頭を下げたり、横になったりすると症状が一時的に軽快することがあります。これは、体位によって耳管周囲の血流や組織の状態が変化するためと考えられています。

分類

耳管開放症は、その発症メカニズムから特定の分類があるわけではありませんが、症状の重症度や持続期間によって、軽度から重度まで様々です。他の耳の病気(中耳炎、突発性難聴など)との鑑別が重要です。

疫学

耳管開放症は、比較的まれな疾患とされており、その正確な発症率は不明ですが、耳鼻咽喉科を受診する患者さんの約0.5%程度と言われています。年齢層では、20代から40代の女性に多い傾向がありますが、男性や高齢者にも見られます。急激な体重減少や、妊娠、脱水などが誘因となることがあります。症状は日常生活に大きな支障をきたすことが多く、精神的なストレスにもつながりやすいのが特徴です。

耳管開放症の原因

耳管開放症の明確な原因は、現代医学でも完全に解明されていません。

しかし、いくつかの要因が耳管開放症の発症や悪化に関与していると考えられています。

医学的な主な原因(仮説)

- 体重減少: 急激なダイエットや病気による体重減少は、耳管周囲の脂肪組織が減少し、耳管を閉じておくための組織が痩せてしまうことで、耳管が開きやすくなると考えられています。これが最も一般的な原因とされています。

- 脱水: 体内の水分が不足すると、耳管の粘膜が乾燥し、耳管がうまく閉じにくくなることがあります。発熱や下痢、激しい運動などによる脱水が引き金になることがあります。

- ストレス・自律神経の乱れ: 精神的・肉体的なストレスは、自律神経のバランスを乱します。自律神経は耳管周囲の血管や筋肉の働きを調整しているため、そのバランスが崩れると耳管の開閉機能に影響を及ぼす可能性があります。特に、交感神経が優位な状態が続くと、血管が収縮し、耳管周囲の血流が悪くなることも考えられます。

- 妊娠: 妊娠中はホルモンの影響で、体内の水分バランスが変化したり、血管が拡張しやすくなったりすることがあります。これが耳管の開閉機能に影響を与え、耳管開放症を発症させることがあります。

- 疲労: 過労や睡眠不足は、身体の抵抗力を低下させ、自律神経の乱れを引き起こします。これにより、耳管の開閉機能に影響が出ることがあります。

- 内分泌疾患: 稀に、甲状腺機能亢進症などの内分泌系の疾患が耳管開放症に関連しているケースも報告されています。

- 脳脊髄液減少症: 非常に稀ですが、脳脊髄液が減少することで、耳管周囲の圧力が変化し、耳管開放症の症状を引き起こす可能性も指摘されています。

これらの原因は単独で、または複合的に作用することで、耳管開放症が発症すると考えられています。そのため、治療においてはこれらの要因を考慮し、全身的なアプローチが重要となります。

耳管開放症は本人にとって、24時間付き纏うとても辛い症状ですが、見た目ではわからないため、周囲に理解されず1人で苦しむ方も少なくありません。

当院にはこれまで、耳管開放症の方が多く来院されております。

耳管開放症症でお困りでしたら、お電話か、こちらからお気軽にご連絡下さい。

【グループ院の紹介】

東京α鍼灸院:中目黒駅

渋谷α鍼灸院:渋谷駅

吉祥寺αはりきゅう院:吉祥寺駅

高田馬場はりきゅう院:高田馬場駅

【執筆者】

三茶はりきゅう院

鍼灸師 平坂

東急田園都市線・世田谷線「三軒茶屋駅」徒歩3分

平日20:30まで受付、土日祝も営業

完全個室の施術室

ご予約はこちらから

\相談だけでも大丈夫ですのでお気軽に/

はじめての方も安心の返金保証制度をご用意しております。

たった一度のご来院でも、我々の専門知識と確かな技術で

お客様のお悩みの症状に対する概念を、きっと変えられると思ってます。

是非一度お気軽にご相談ください。