お知らせ & コラム NEWS / COLUMN

食いしばり

無意識の「食いしばり」がもたらす心身への影響

「朝起きると顎がだるい」「気づくと歯を強く噛みしめている」「最近、歯医者で歯の摩耗を指摘された」──

これは「食いしばり」が原因かもしれません。

食いしばりは、無意識のうちに上下の歯を強く噛みしめてしまう癖のことで、睡眠中や日中の仕事中などに、知らず知らずのうちに顎や歯に過度な負担をかけてしまっているのです。

顎の筋肉は頭部や首、肩の筋肉とも密接につながっているため、頭痛・肩こり・首こり・耳鳴りなど、さまざまな不調の引き金となることがあります。

また、慢性的な食いしばりによって自律神経のバランスが乱れ、疲れやすさや不眠、気分の落ち込みといった心身の不調へとつながることもあるのです。

多くの方が「単なる癖」や「ストレスのせい」として見過ごしがちな食いしばりですが、東洋医学ではこれを全身の気の巡りや、五臓六腑のバランスの乱れが表面化したサインと捉えます。

食いしばりとは何か?──その症状と分類

医学的には「ブラキシズム(歯ぎしり・食いしばりなどの総称)」とされ、昼間・夜間問わず発生することがあります。

本来、人間の上下の歯は、安静時には接触していないのが正常な状態です。

現代社会でのデスクワークやスマートフォンの長時間使用など、同じ姿勢での作業や精神的ストレスが大きな要因となり、上下の歯を無意識に強く噛みしめる癖や行動が現れます。

食いしばりの主な分類

食いしばりには、大きく分けて以下の2つのタイプがあります。

① 覚醒時食いしばり(Awake Bruxism)

日中の活動中に、無意識に歯を噛みしめる状態

精神的ストレスや緊張、集中している場面で多く見られる

特徴:意識的にコントロールしやすく、生活習慣の影響を強く受ける

② 睡眠時食いしばり(Sleep Bruxism)

睡眠中に起こる食いしばりや歯ぎしり

自覚しづらく、起床時の顎のだるさや歯の痛みから気づくことが多い。

特徴:夢見がちな睡眠・睡眠の質の低下と関連しやすい

食いしばりが引き起こす代表的な症状

顎関節の痛み・違和感(顎関節症)

歯の摩耗・知覚過敏・詰め物の破損

慢性的な頭痛・肩こり・首のこり

目の奥の痛み・耳鳴り・めまい

顔やエラの筋肉の張り・むくみ

精神的な疲労感・睡眠の質の低下

これらの症状は、単に筋肉の緊張だけでなく、自律神経の乱れやストレス蓄積のサインとして現れていることが多いです。

東洋医学における「顎」「歯」「筋」のとらえ方

西洋医学では、食いしばりを「筋肉の過緊張」や「神経の興奮」として説明しますが、東洋医学ではより広い視点から、「五臓六腑の働きと気血の流れ」の乱れとして捉えます。

「歯」は腎のあらわれ

東洋医学では、歯は「腎(じん)」の状態を反映すると考えられています。腎は生命力の源であり、骨や歯、髪、耳などと関係が深い臓腑です。腎のエネルギーが弱ると、歯がぐらついたり、歯茎が衰えたりしやすくなります。

慢性的な食いしばりは、腎の弱り(腎虚)によって骨格や歯の安定性が低下し、歯や顎に負担がかかりやすくなっているケースが多いです。

「筋」は肝がつかさどる

食いしばりにおいて最も関係が深いのが、「筋(きん)」を司る肝(かん)です。肝は血の貯蔵と、気の流れを調整する働きを担い、特に「筋肉の柔軟性・緊張緩和」に深く関与します。

◯肝の働きが乱れる(肝気鬱結)

→ 気が巡らず筋肉がこわばり、顎や肩の筋緊張を招く

◯怒り・イライラなどの感情がたまりやすい

→ 肝のバランスが崩れ、無意識の噛みしめに

このように、感情と筋肉は肝を介してつながっているというのが東洋医学の考え方です。

「脾」は筋肉の土台、食いしばりを支える力にも

脾(ひ)は消化吸収を司り、気血を生成する中心的な存在です。脾の働きが弱ると、全身の気血が不足し、筋肉にも十分な栄養が行き渡らなくなります。結果として、顎の筋肉が過度に緊張したり、疲労が回復しづらくなったりするのです。

食いしばりの根本的な要因

食いしばりは、単なる「癖」ではなく、体の内側からのサインであることが多くあります。特に東洋医学では、「肝」「脾」「腎」の働きや、ストレス・冷え・自律神経の乱れといった要因が複雑に絡み合い、食いしばりを引き起こすと考えます。

ストレスと「肝」の関係──気の滞りが筋肉を緊張させる

感情の中でも「怒り」や「イライラ」は、東洋医学では「肝」のエネルギーに直結するとされます。仕事や人間関係などによる慢性的なストレスが続くと、肝の気が上昇しやすくなり、次第に「気滞(きたい)」=気の流れの停滞を引き起こします。

この気滞が続くと、筋肉がこわばり、無意識の噛みしめを誘発します。特に「何かを我慢している」「言いたいことが言えない」状態は、顎に力が入りやすく、顔周りの筋緊張を慢性化させてしまいます。

冷えによる気血の巡りの悪化

体が冷えると、血流が悪くなり、筋肉への栄養供給も不足します。東洋医学では、「寒邪(かんじゃ)」という外からの冷えが体に入り込むことで、筋肉がこわばる・痛む・動きが悪くなると考えられています。

冷えによって肩や首、顎のまわりの気血の巡りが滞ることで、食いしばりが悪化するケースも多く見られます。特に「足元の冷え」「夜の冷房」「薄着での就寝」などが関連していることもあります。

自律神経の乱れと睡眠の質

夜間の食いしばりは、自律神経のバランスと深い関わりがあります。

日中に交感神経が過剰に優位になり、その緊張が睡眠中にも持ち越されることで、深いリラックスが得られず、夜に無意識の噛みしめが起こるのです。

東洋医学ではこれを「陰陽のバランスの崩れ」、特に「肝腎陰虚(かんじんいんきょ)」と呼びます。これは、体を鎮めるエネルギー(陰)が不足し、興奮状態(陽)が抑えられなくなっている状態を指します。

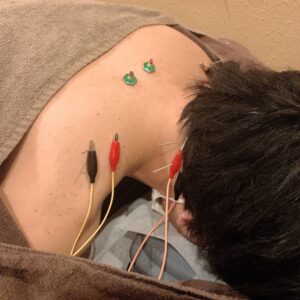

当院における鍼灸施術

食いしばりに対する鍼灸の施術では、「顎が痛い」「歯ぎしりがある」といった局所的な症状だけに着目するのではなく、全身の状態と根本原因に対してアプローチすることを大切にしています。

顎周囲の筋肉だけでなく、全身の「気血の巡り」を整える

鍼灸施術では、顎関節の周辺にある咬筋(こうきん)・側頭筋・翼突筋などの緊張緩和を目的に、顔や頭部に繊細な鍼を行います。同時に、肝・腎・脾など全身に関係する経絡上のツボを選び、体質的な偏りを整えていきます。

例)【顔・頭部】頬車、下関、太陽、百会など

【手足・体幹】太衝、肝兪、腎兪、足三里など

また、冷えやストレスが強い場合にはお灸や温熱療法を併用していきます。

症状の軽減とともに、再発しにくい体質づくりへ

施術を重ねるうちに、多くの方が「顎が軽くなった」「朝起きたときの違和感が減った」「イライラが落ち着いてきた」といった変化を実感されます。

これは単に筋肉を緩めただけではなく、気血の巡りが整い、自律神経や内臓のバランスが改善

された結果です。つまり、鍼灸施術によって「食いしばらない体・心の状態」が自然と築かれていくのです。

西洋医学的なアプローチ

食いしばりに悩む方の多くは、最初に歯科や口腔外科などの西洋医学的な治療を受けられます。たとえば、ナイトガード(マウスピース)の装着、咬合調整(噛み合わせの調整)、筋弛緩薬の処方などが一般的です。

これらは症状の進行を防いだり、顎や歯への物理的なダメージを軽減するうえで非常に有効です。

しかし、西洋医学では「噛んでしまう原因そのもの」には十分にアプローチできないことが多く、根本的な改善に至らないケースも少なくありません。

東洋医学は「なぜ噛んでしまうのか?」に応える

一方で東洋医学は、噛みしめるという行為を身体や心のバランスの崩れの表れととらえます。

肝や腎、脾といった臓腑の働きの乱れ、気血の滞り、冷えやストレスなどが根底にあると考え、これらに対して鍼灸でアプローチしていきます。

また、治療を通じて患者自身が「自分の体の状態に気づくことができる」という側面も大きな魅力です。たとえば、「最近ストレスがたまっていた」「呼吸が浅かった」「お腹が冷えていた」といった生活習慣や感情の癖に気づき、改善していくきっかけとなります。当院では、病院での治療と鍼灸を併用して受けていただくことを推奨しています。ナイトガードや歯科治療で物理的なダメージを防ぎながら、鍼灸で全身のバランスを整えることで、次のようなメリットが生まれます。

◯食いしばりの「頻度・強度」が自然と減少する

◯睡眠の質やストレス耐性が向上し、再発しにくくなる

◯薬や器具に頼りすぎない、自然な回復力が養われる

「西洋医学 × 東洋医学」の視点を持つことで、単なる対症療法にとどまらず、ご自身の心身と向き合いながら健康を育てるという、本質的なケアにつながります。

最後に

食いしばりは、口や顎だけの問題ではなく、あなたの身体と心が発する小さな「SOS」のサインかもしれません。

無意識のクセを「やめよう」と意識するだけではなく、なぜそうなっているのかに目を向け、内側から整えることが大切です。

「最近、噛みしめている気がする」「ストレスが抜けない」「顎まわりが重たい」と感じている方は、どうか一人で悩まず、ぜひお気軽にご相談ください。

東洋医学的な視点と鍼灸の力で、少しずつ、でも確実に「食いしばらない毎日」へと導いていきましょう。

食いしばりでお困りの方、

三茶はりきゅう院にお気軽にご相談ください。

東洋医学の視点で、症状に合わせたオーダーメイドの施術であなたの食いしばりを全力でサポート致します。

まずはお電話またはこちらからご連絡ください。

グループ院のご紹介

東京α鍼灸院:中目黒駅

渋谷α鍼灸院:渋谷駅

吉祥寺αはりきゅう院:吉祥寺駅

高田馬場はりきゅう院:高田馬場駅

三茶はりきゅう院

執筆者 内田

東急田園都市線.世田谷線「三軒茶屋駅」徒歩3分

平日20:30まで受付、土日祝も営業

完全個室の施術室

ご予約はこちらから

\相談だけでも大丈夫ですのでお気軽に/

はじめての方も安心の返金保証制度をご用意しております。

たった一度のご来院でも、我々の専門知識と確かな技術で

お客様のお悩みの症状に対する概念を、きっと変えられると思ってます。

是非一度お気軽にご相談ください。