お知らせ & コラム NEWS / COLUMN

突発性難聴はお薬だけに頼らず早めの鍼灸治療が効果的です!

[突発性難聴に対する当院の施術]

突発性難聴は、ある日突然、片耳の聞こえが悪くなる病気です。

両耳同時におこることは非常にまれです。

当院では、この突発性難聴に対し、鍼灸治療を通じて体全体のバランスを整え、症状の改善を目指します。

主な施術として、自律神経の調整に重点を置きます。

ストレスや不規則な生活は自律神経の乱れを引き起こし、内耳の血流悪化につながることがあります。

鍼灸は自律神経のバランスを整え、ストレスを軽減することで、身体が本来持つ回復力を高めます。

また、血行促進も重要なポイントです。内耳への血流が滞ると、聴覚に関わる細胞に十分な酸素や栄養が行き届かなくなり、難聴を悪化させる可能性があります。

当院では、特定のツボへの刺激により、内耳周辺の血流を改善し、細胞の回復を促します。

炎症を抑える作用も期待できます。

突発性難聴の中には、内耳の炎症が関与しているケースもあります。鍼灸治療は、身体の持つ炎症を抑える力を引き出し、症状の緩和に寄与します。

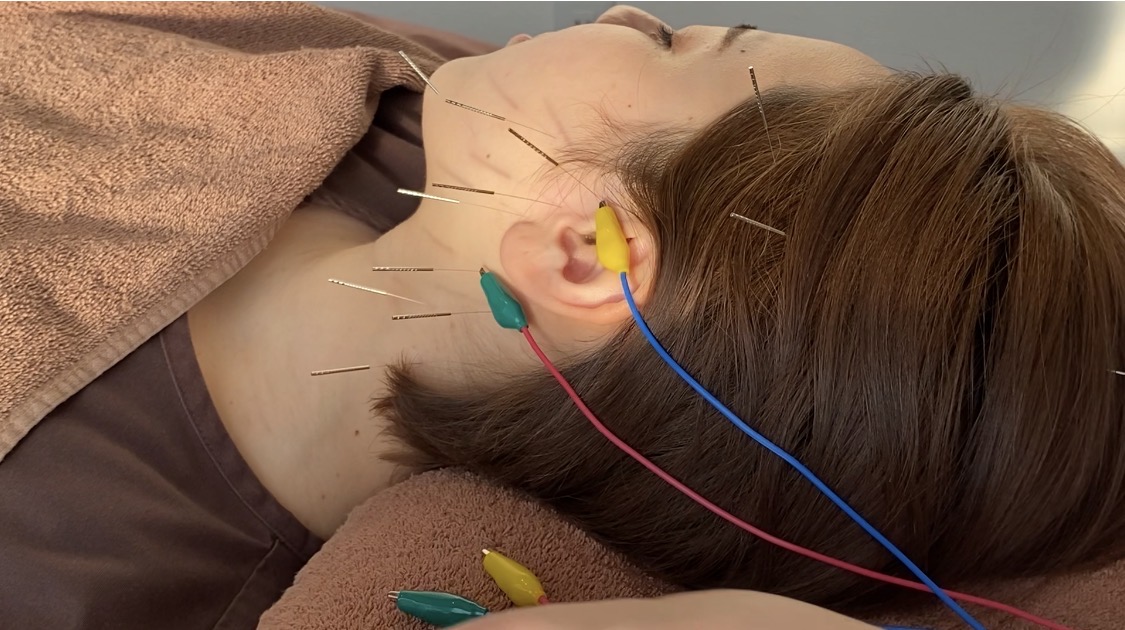

お身体の感受性や状態によって、鍼通電を取り入れることもあります。

微弱な電流を流すことで、より深く、広範囲にわたる刺激を与え、神経や筋肉の働きを活性化させます。

特に、耳と関連の深い首、肩、背中、顎周り、鼻周りの筋肉の緊張を緩和し、血流の改善を図ります。

これらの施術を通じて、患者さん自身の自然治癒力を最大限に引き出すことを目指します。

突発性難聴は早期の治療が重要であり、当院では患者さんの状態に合わせた丁寧な施術を心がけております。

[突発性難聴の東洋医学的な考え]

東洋医学において、突発性難聴は単に耳の病気として捉えるだけでなく、身体全体のバランスの乱れとして考えます。

その原因や証(しょう)立ては多岐にわたりますが、主に以下の要素が関連しているとされます。

東洋医学的な原因(病因)

「肝腎陰虚(かんじんいんきょ)」

ストレスや過労により、身体の潤いや栄養を司る「陰」が不足し、特に肝(かん)と腎(じん)の機能が低下した状態です。耳鳴りやめまいを伴うことが多く、耳の聞こえが悪くなる原因となります。

「気滞血瘀(きたいけつお)」

ストレスや感情の抑圧により「気」の流れが滞り、さらに「血(けつ)」の流れも悪くなった状態です。内耳の血流障害と関連が深く、閉塞感や耳の詰まりを伴うことがあります。

「脾胃虚弱(ひいきょじゃく)」

消化吸収を司る「脾胃(ひい)」の機能が低下し、栄養が十分に身体に行き渡らない状態です。身体のエネルギー不足やむくみが生じやすく、内耳の機能低下につながることがあります。

「痰湿困脾(たんしつこんひ)」

水分代謝が悪くなり、体内に余分な水分や老廃物(痰湿)が溜まった状態です。耳の閉塞感や重だるさとして現れることがあります。

[使用するツボ]

突発性難聴の鍼灸治療では、これらの証立てに基づいて、症状の改善と体質改善を図るためのツボを選びます。代表的なツボとしては以下のようなものがあります。

・聴宮(ちょうきゅう)、耳門(じもん)、和髎(わりょう):耳の周囲にあり、局所の血行促進や気の流れを改善する目的で使用されます。

・翳風(えいふう):耳の後ろにあり、耳鳴りや難聴、めまいなどに効果的とされます。

・合谷(ごうこく):手の甲にある万能のツボで、頭部や顔面の症状、痛みの緩和に広く用いられます。気の流れを整える効果も期待できます。

・太衝(たいしょう):足の甲にあるツボで、ストレスやイライラを鎮め、肝の機能を整える効果があります。

・足三里(あしさんり):膝下にあるツボで、消化器系の働きを整え、全身の気力を高めます。

・三陰交(さんいんこう):内くるぶしの上にあるツボで、婦人科系の疾患や水分代謝、血の巡りを整える効果があります。

これらのツボを組み合わせ、患者さんの体質や症状に合わせたオーダーメイドの治療を行います。

- [突発性難聴の鍼灸施術症例]

【症例】40代女性、突発性難聴(左耳)

風邪をひいて耳の調子が悪くなった。

1週間ほど経っても改善せず、耳鼻科を受診し突発性難聴の診断を受けた。

ステロイドを服薬するが不変のため、発症13日後に当院を受診。

来院時の症状:左耳の中度難聴、耳閉塞感

1回目

全身治療

全身の気の巡りを整え、血流を改善することを目的に施術を行いました。

特に肩、首のこりが強かったため、その周辺のツボ(天柱、風池、肩井など)にもアプローチし、緊張を緩和しました。

局所治療

聴宮、耳門、翳風、完骨(耳の後ろのツボ)に鍼を刺入し、軽い置鍼(鍼を刺したまましばらく置くこと)を行いました。微弱な鍼通電も併用し、耳周りの血流改善と神経の活性化を図りました。

経過: 3回の施術を連日行い、4回目には耳閉塞感はまだ残っているものの、聞こえの自覚は改善している。

5回目来院前の聴力検査では1,000dBのみ30Hzが残っているが、日常生活に支障はなく過ごせているとのこと。

その後も数回施術を継続し、耳閉塞感と耳鳴りはほぼなくなった。

[突発性難聴とは?]

突発性難聴は、突然、片側の耳の聞こえが悪くなる感音難聴の一種です。稀に両耳に発症することもあります。一般的に、前兆なく発症し、数時間から数日のうちに完成することが特徴です。

一般的な医学的症状

・難聴: 最も主要な症状で、多くは片側の耳に発生します。聞こえ方が悪くなるだけでなく、音がこもって聞こえたり、特定の音が聞こえにくくなったりすることもあります。

・耳鳴り: 難聴と同時に、または少し遅れて「キーン」「ジー」といった耳鳴りが生じることがあります。

・めまい・吐き気: 全体の約3割の患者さんにめまいを伴うことがあります。めまいが強い場合は、吐き気や嘔吐を伴うこともあります。

・耳閉感: 耳が詰まったような感覚や、圧迫感を感じることがあります。

[分類]

突発性難聴は、その性質上、突発的に発症する「特発性」の難聴であり、他の既知の原因(例:中耳炎、外傷、薬剤性など)が特定できない場合に診断されます。このため、明確な病型分類は一般的ではありませんが、難聴の程度やめまいの有無によって症状の重症度が評価されます。

[疫学]

突発性難聴の年間発症率は、人口10万人あたり約20~30人とされており、比較的稀な病気です。年齢層では、30代から60代に多く見られますが、若年者から高齢者まで幅広い年代で発症する可能性があります。男女差はほとんどないとされています。発症後、治療開始までの期間が短いほど、回復の可能性が高いとされており、早期の医療機関受診が非常に重要です。

[突発性難聴の原因]

突発性難聴の明確な原因は、現代医学でも完全に解明されていません。しかし、いくつかの仮説が提唱されており、これらの要因が複合的に関与していると考えられています。

医学的な主な原因(仮説)

・内耳の血流障害: 最も有力な説の一つです。内耳には聴覚や平衡感覚を司る非常に繊細な細胞が存在し、これらは酸素や栄養を豊富に含む血液によって維持されています。ストレス、過労、高血圧、糖尿病などにより、内耳の細い血管に血栓ができたり、血管が収縮したりすることで、血液の流れが滞り、細胞がダメージを受けると考えられています。

・ウイルス感染: ウイルスが内耳に感染し、炎症や神経障害を引き起こすという説です。特にヘルペスウイルスなどが関与している可能性が指摘されています。風邪などの上気道炎の後に発症することもあるため、この説も有力視されています。

・自己免疫疾患: 免疫システムが誤って自身の内耳組織を攻撃してしまう自己免疫反応が関与している可能性も考えられています。膠原病などの自己免疫疾患を持つ人に発症しやすい傾向も一部で報告されています。

・内リンパ水腫: 内耳にあるリンパ液のバランスが崩れ、リンパ液が過剰に溜まることで、内耳の圧が高まり、細胞が障害を受けるという説です。メニエール病に似た症状(めまいを伴う難聴)がある場合に考慮されます。

・ストレス: 精神的・肉体的なストレスは、自律神経のバランスを乱し、血管の収縮や血流の悪化を引き起こすことが知られています。この影響が内耳に及び、難聴を誘発する可能性が考えられています。

・過労・睡眠不足: ストレスと同様に、過労や睡眠不足も体の免疫力や回復力を低下させ、突発性難聴のリスクを高めると考えられています。

これらの原因仮説が単独で、または複合的に作用することで、突発性難聴が発症すると考えられています。そのため、治療においてはこれらの要因を考慮し、全身的なアプローチが重要となります。

最新のお知らせ & コラム NEWS / COLUMN

ご予約はこちらから

\相談だけでも大丈夫ですのでお気軽に/

はじめての方も安心の返金保証制度をご用意しております。

たった一度のご来院でも、我々の専門知識と確かな技術で

お客様のお悩みの症状に対する概念を、きっと変えられると思ってます。

是非一度お気軽にご相談ください。